この記事では、Bifrost で Dual Mesh ノードを作成する方法を紹介します!

エフェクトメッシュではバリア表現で使用されるケースが多いかと思います。

対象読者

・エフェクトデザイナー

・テクニカルアーティスト

・Bifrost に興味があるデザイナー

環境

・Maya 2024

・Bifrost 2.15.0.0

目次

サンプルデータ

以下の手順でサンプルデータを確認できます。

Bifrost はノードの情報を「テキスト」としてコピー&ペーストできます。

①以下ボタンをクリック

「ノード情報のテキスト」がクリップボードに保存されます。

②Bifrost 2.15.0.0 をダウンロード

Bifrost は Maya とは別に独自にバージョンがあります。

完了したら、Bifrost 2.15.0.0 をダウンロードしたバージョンの Maya を起動

③Bifrost Graph Editer にペースト

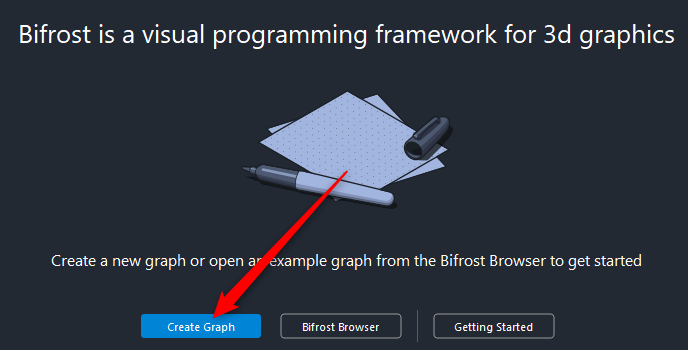

[Window > Bifrost Graph Editer]を開き、「Create Graph」をクリック

[Ctrl + V]でペースト

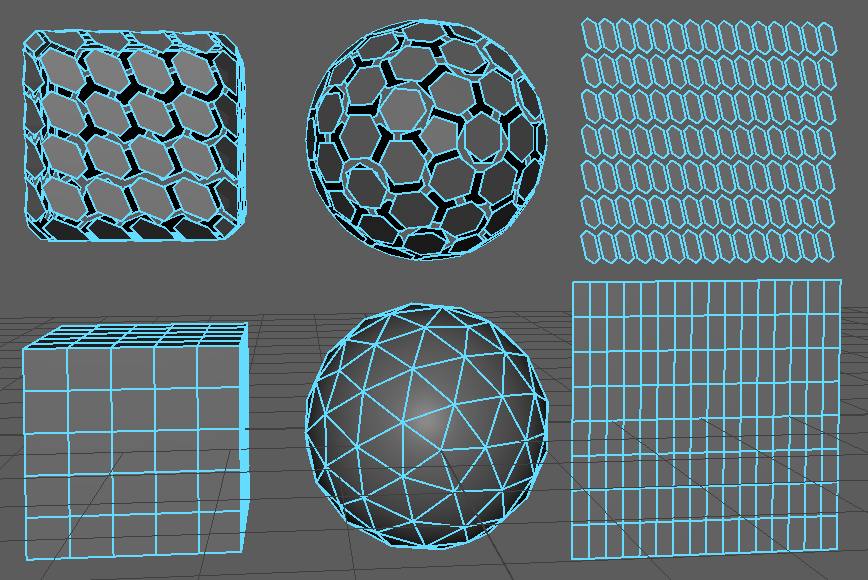

実例

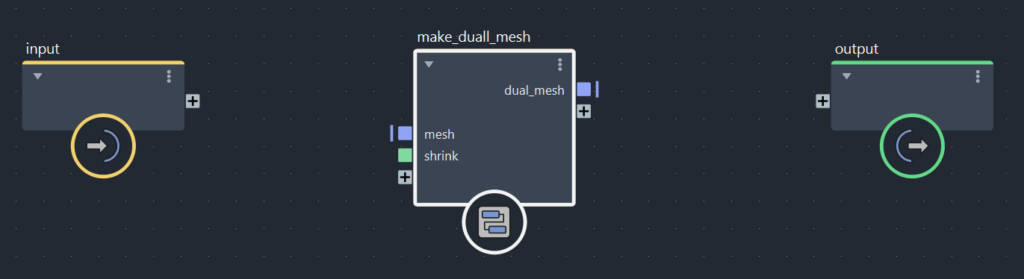

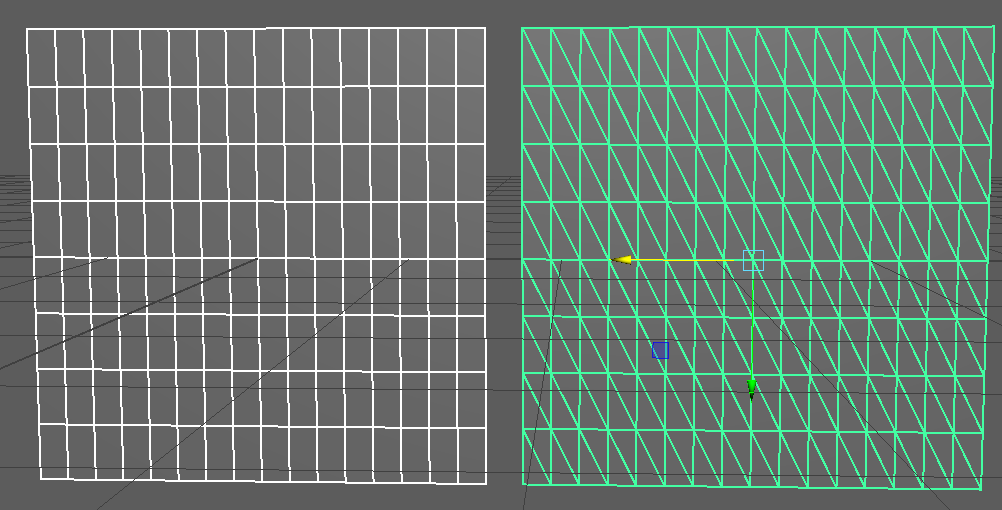

Bifrost にオブジェクトを読み込み『Dual Mesh』ノードを使用すると ⇑ 画像のようになります!

Dual Mesh とは

面の真ん中に新しい点を置いて、それをつなげて新しいメッシュを作る手法。

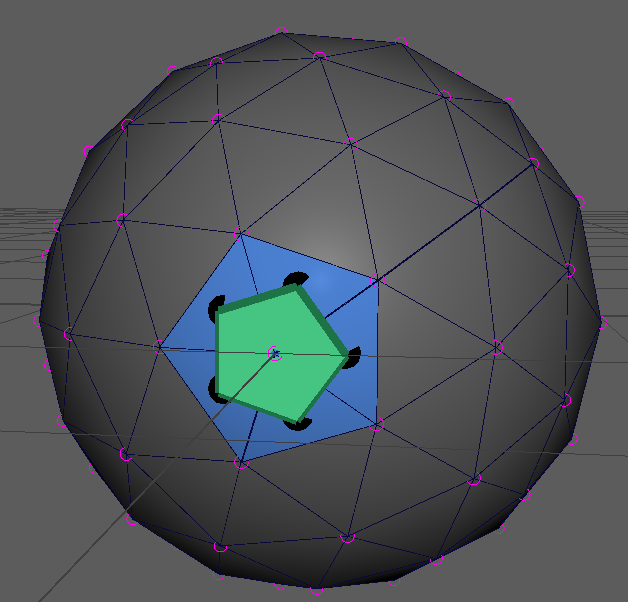

例えば ⇐ の場合。

青いフェイスの真ん中の黒点をつなぐと緑色のフェイスができる。

これをすべての面で行うと Dual Mesh になる。

また、「dual」は「対になる・もう一方の」という意味で、元のメッシュとペアになる構造だから「Dual Mesh」と呼ばれているみたいです。

※ 「面と頂点の関係がひっくり返っている」

元のメッシュ → 「面」を持っている

デュアルメッシュ → その「面の中心」が「点(頂点)」になる

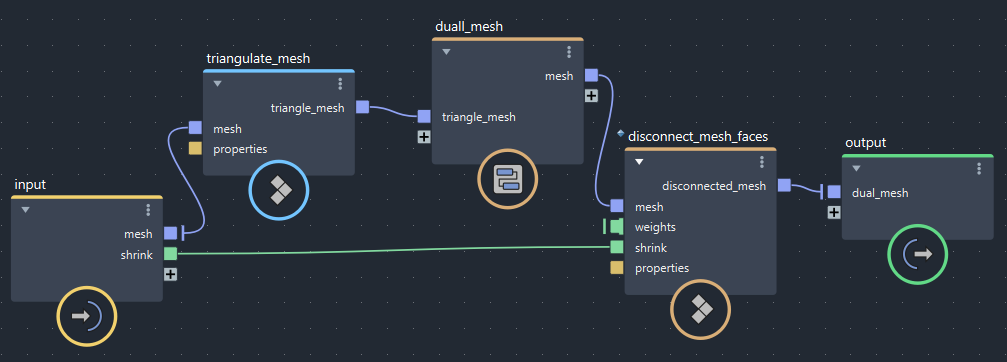

処理の全体像

triangulate_mesh

最初にメッシュのすべてのフェースを3角形にします。

これにより、その後の処理を簡素化できるうえ安全性を担保できます。

dual_mesh

メインの処理内容です。以降で詳しく解説します。

disconnect_mesh_faces

フェースごとに拡縮させています。

Dual_Mesh を形成

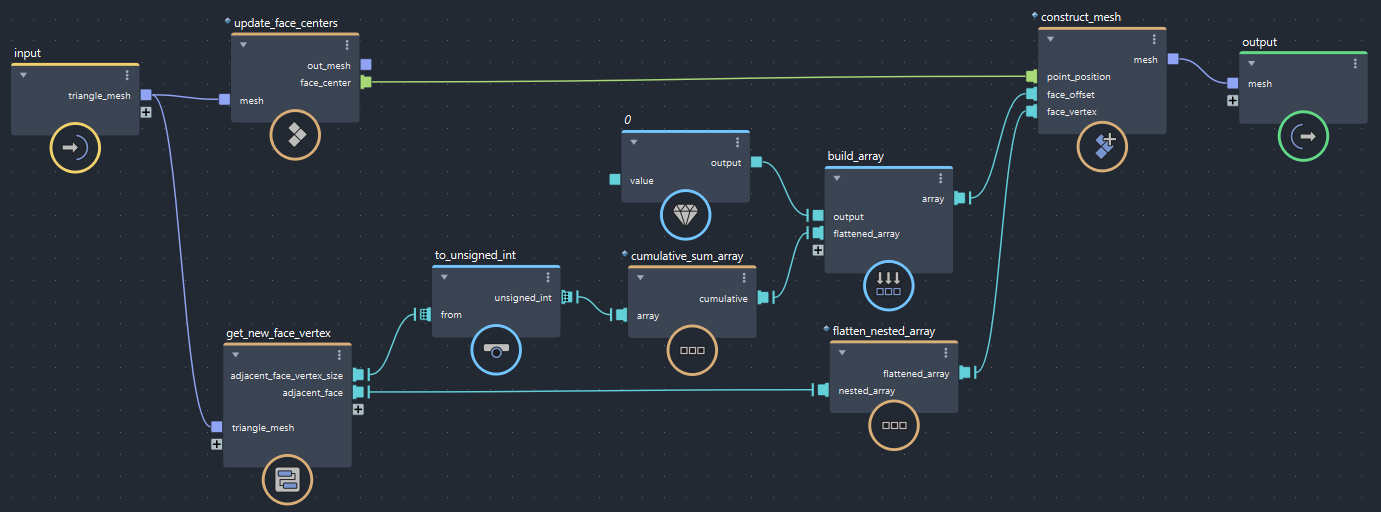

【dual_mesh の中身】

『construct_mesh』に必要な情報を入力し、 Dual mesh を形成します。

入力内容について解説します。

| point_positoin | メッシュの頂点位置 |

| face_offset | 各フェースが face_vertex のどこから始まるか(最初は必ず “0”) |

| face_vertex | フェースを構成する頂点番号の並び |

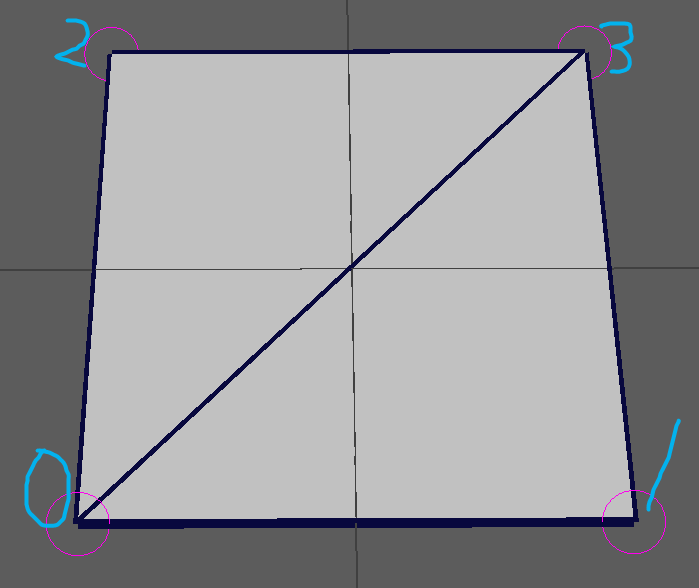

face_offset と face_vertex の具体例

⇐のメッシュは

| face_offset | 0, 3, 6 |

| face_vertex | 0, 1, 3, 0, 3, 2 |

考え方としては…

face_offset = 3 = 最初の “3” つの face_vertex [0, 1, 3] の順番でフェースを作る。

face_offset = 6 = 次の “3(6 – 3)” つの face_vertex [0, 3, 2] の順番でフェースを作る。

point_positoin

『update_face_centers』で取得した各フェースの頂点座標

face_offcet

- 『get_new_face_vertex』で隣接するフェースの数を取得

- 『cumulative_sum_array』で 累積和 を計算

- 配列の最初に “0” を入れ込む

※ 累積和の具体例:[2, 6, 12, 20]

1個目 → 2

2個目 → (2+4)=6

3個目 → (2+4+6)=12

4個目 → (2+4+6+8)=20

face_vertex

- 『get_new_face_vertex』で隣接するフェース番号を取得

- これは 2次元配列 のため、『flatten_nested_array』で1次元に平坦化

新しい face vertex を取得

【get_new_face_vertex の中身】

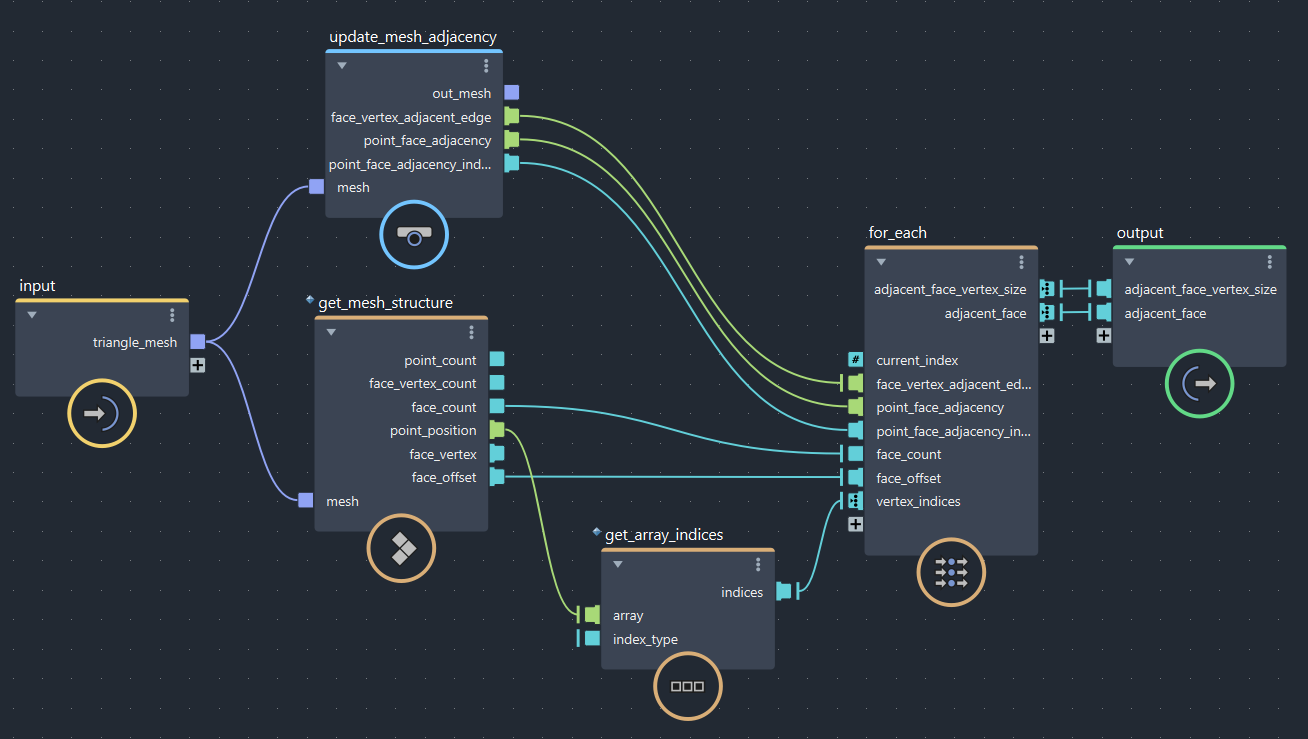

- 『update_mesh_adjacency』でメッシュの隣接情報を取得

- 『get_mesh_structure』でメッシュの基礎情報を取得

- 『for_each 』で頂点番号ごとに処理を実行、”隣接するフェース番号” と “隣接するフェースの数” を取得

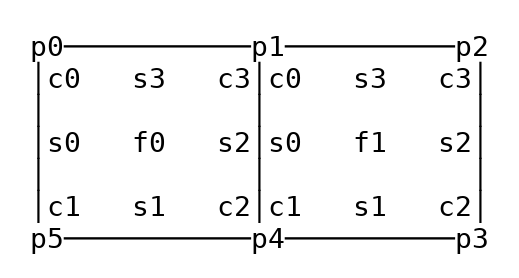

update_mesh_adjacency の具体例

| face_vertex_adjacent_edge [(x,x), (x,x), (f1,s0), (x,x), (f0,s2), (x,x), (x,x), (x,x)] ※ (x,x) = 隣接なし | 各フェイスの各辺ごとの隣接関係(面と辺) |

| point_face_adjacency [(0,1), (0,3), (1,0), (1,3), (1,2), (0,2), (1,1), (0,1)] | 各頂点の属するフェイスとコーナー番号 |

| point_face_adjacency_index [0, 1, 3, 4, 5, 7, 8] | point_face_adjacency 内の範囲 |

頂点番号ごとの計算

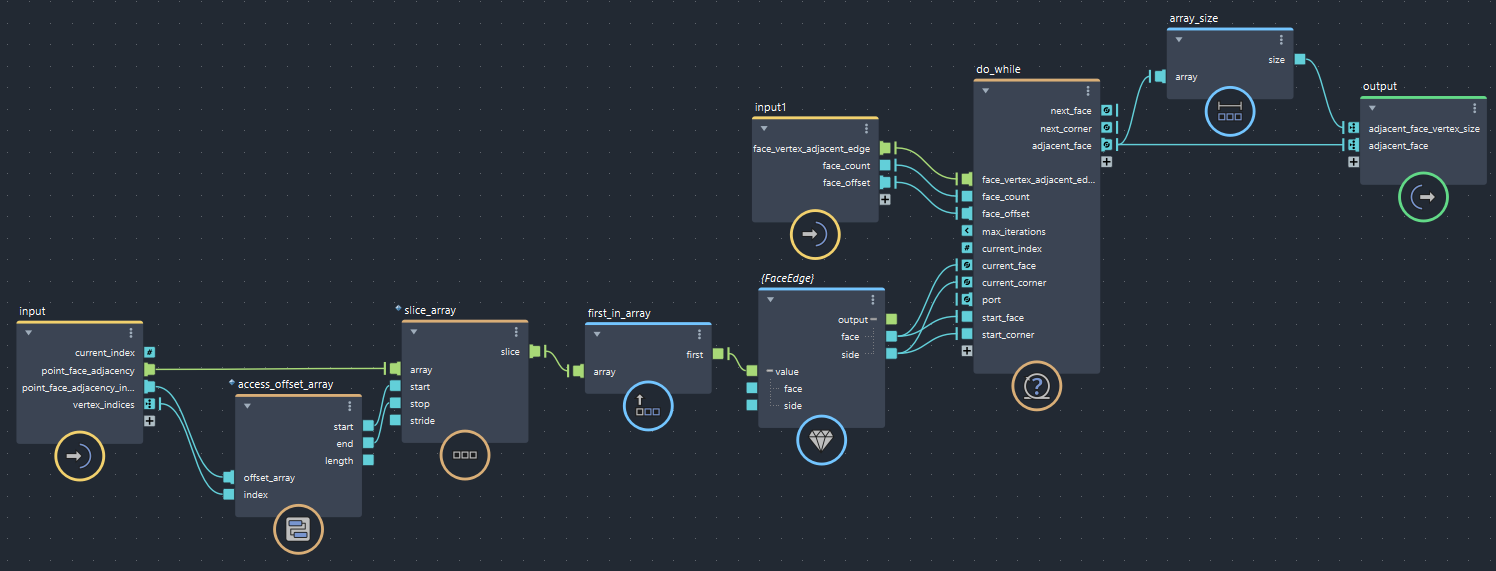

【for_each の中身】

- 『slice_array』と『access_offset_array』で頂点番号に対応した “point_face_adjacency” を取得

- 『slice_array』で配列の最初の要素を取り出す

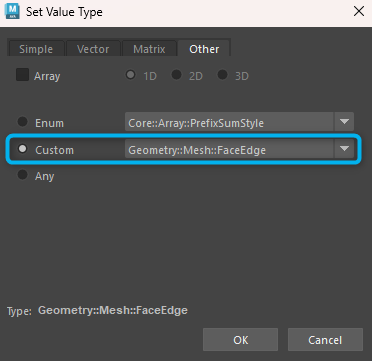

- 『Value』の型を “FaceEdge” に変更し、「face」と「side」を分解

- 『do_while』で処理を実行

※ 3 に関して補足

すべてのフェースを処理

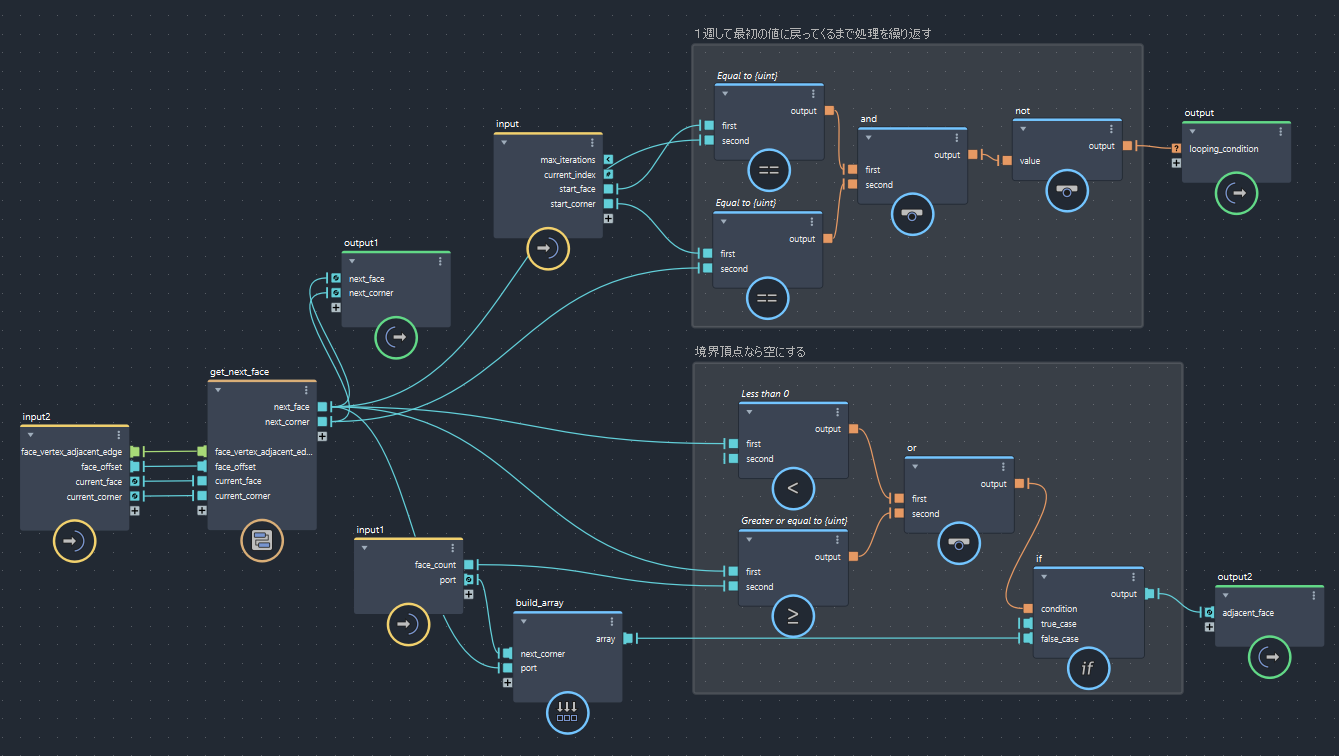

【do_while の中身】

- 『get_next_face』で次のフェースを取得

- 『build_array』で前回の結果と配列を作る

- 境界頂点の場合は空にする

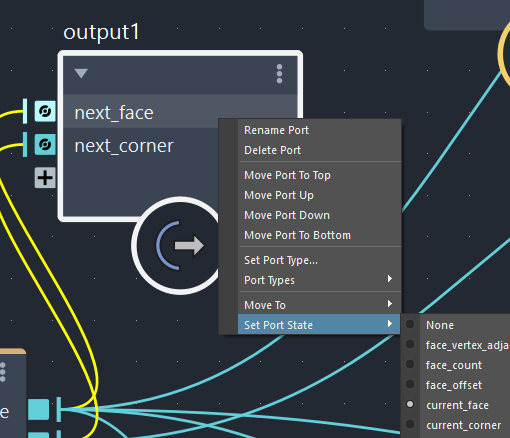

以下は結果を次のイテレーションに継承しています。※ ステートポート

current_face :next_face

current_corner:next_corner

ループ終了処理

“start_face = next_face” and “start_corner = next_corner” となったら、ループを終了します。

※ フェースを一周したということになるため

フェースを移動

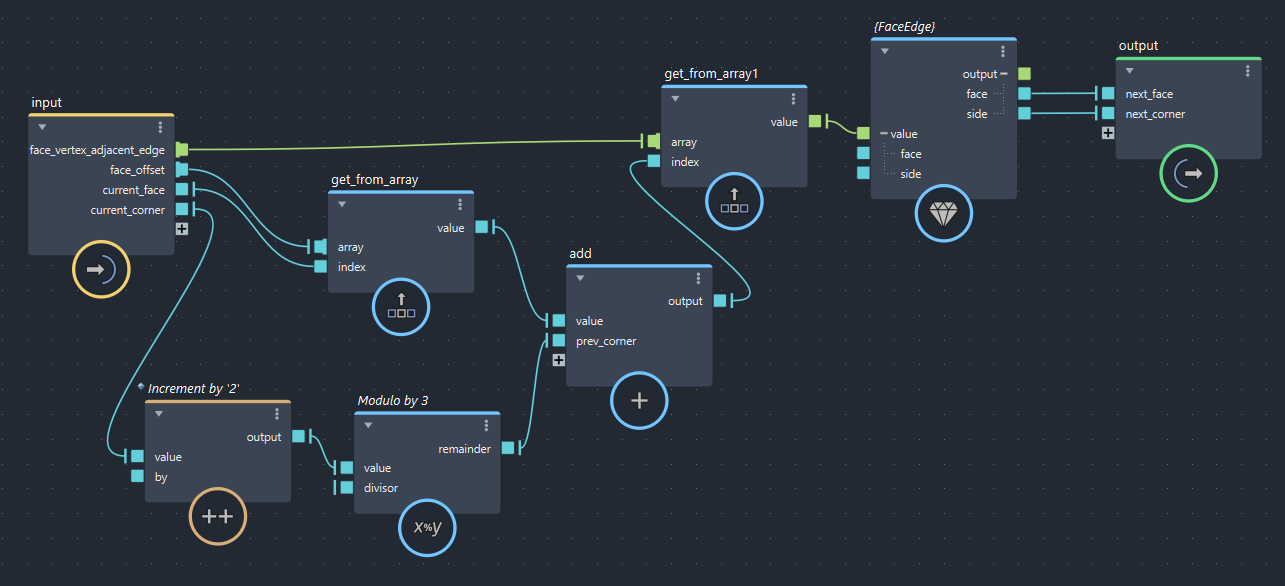

【get_next_face の中身】

- 『get_from_array』で current_face の配列位置を取得

- 『increment』と『modulo』で次のフェース頂点番号を取得

- 『face_vertex_adjacent_edge』の配列を取得

- 『Value』の型を “FaceEdge” に変更し、「face」と「side」を分解

UV ついて

UV をきれいに継承/変換する方法はわかりません。

Houdini で Dual を作成する処理[divide > Compute Dual]でも UV は継承できないようなので、複雑な処理が必要なのかもしれません。

まとめ

今回は Bifrost を使用して Dual Mesh を作成しましたが、同様の機能は Houdini や Blender の Geometry Nodes では標準搭載されています。

ただ、Dual Mesh に関してはBifrost に無かったからこそ自ら調べ、仕組みを理解するきっかけになりました。

皆様も「未実装の機能を自分で作る」ことに挑戦していただけますと幸いです!